「ラスト15分の逆転劇」

── 誰もが予想できなかった、頂点への3連発

2025年4月4日~6日JBトップ50シリーズ第1戦ゲーリーインターナショナルCUPが愛媛県野村ダムで開催された。満開の桜に迎えられた初日は多くの選手がリミットを揃え“釣れる野村”が姿を見せた。2日目にはエリアの傾向が見え始め、上位陣がさらに抜け出す展開。そして迎えた決勝最終日――状況は一転してタフに。多くの選手が沈黙する中、梶原智寛がラスト15分で3連発を決める奇跡の逆転劇。まさに「勝負を決めた最後の1投」が、2025年のJBトップ50シリーズ緒戦を鮮烈に彩った。

7年ぶりの野村ダム

四国・愛媛県に位置する野村ダム。別名「朝霧湖」と呼ばれるこのダムは、肱川水系の上流に位置し、自然豊かな山間部に静かに広がるリザーバーだ。

トップ50シリーズでの開催は実に7年ぶり、通算では4回目。過去には以下の3戦が行われている:

- 2010年3月末 優勝:馬淵利治

- 2016年6月頭 優勝:北大祐

- 2018年4月頭 優勝:早野剛史

どの年もその時期ならではの気象や水況に左右され、毎回異なる展開を見せてきた野村ダム。小規模ながら変化に富んだ地形、クリア~ステインな水質、そしてフィッシングプレッシャーに敏感な魚たちが、このフィールドを一筋縄ではいかないステージにしている。

7年ぶりの開催となった2025年、再びこの静かなダム湖に全国トップクラスの選手たちが集結し、春のドラマが幕を開けた。

Day1 リミットメイク77%の好釣果!志逹海輝と安江勇斗が3500g超え

開幕戦。

その響きだけで、選手の心拍数が少しだけ上がる。

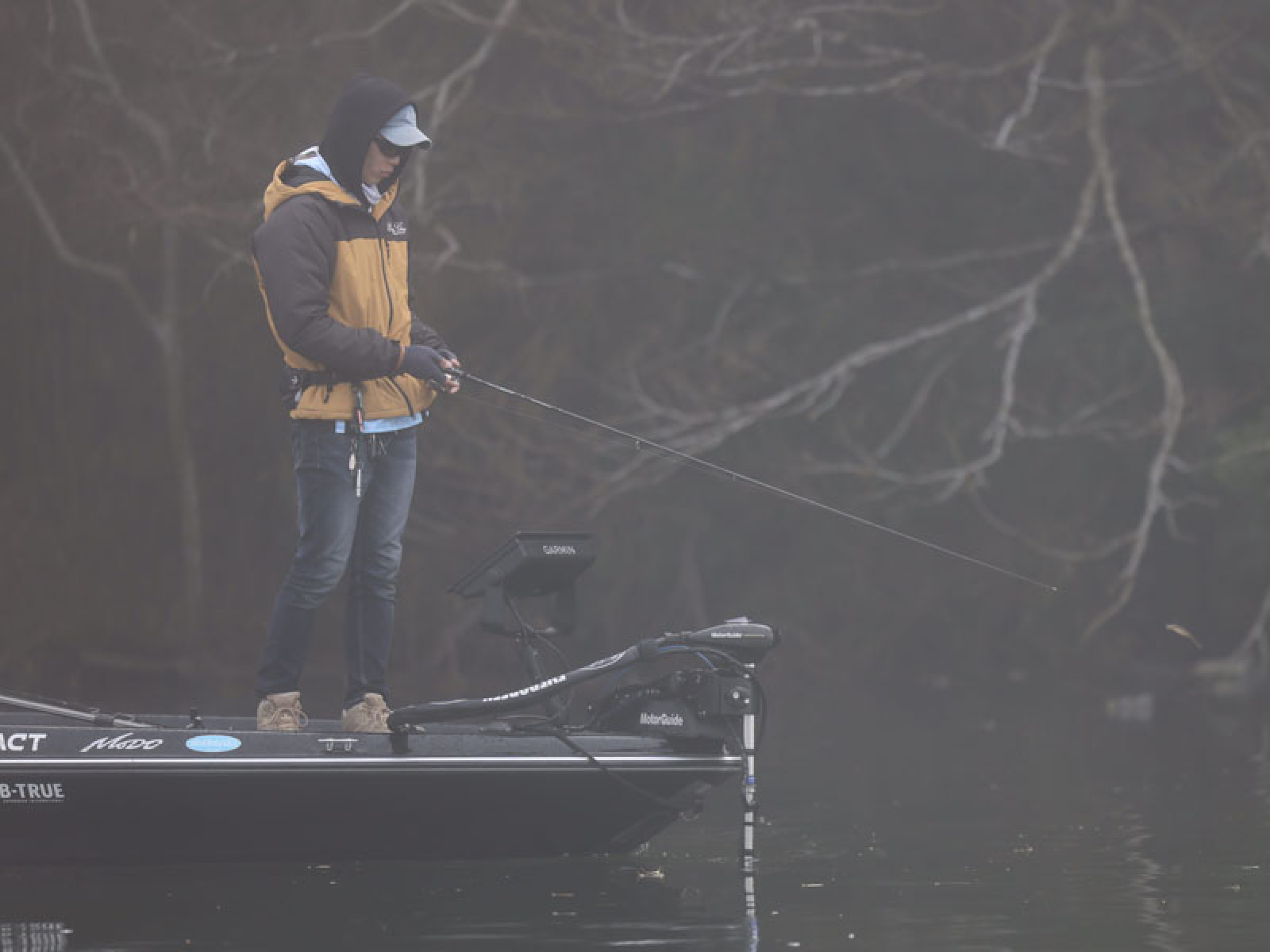

朝の野村ダムは、その別名「朝霧湖」の名にふさわしく、濃い霧に包まれて静かに一日が始まった。湖面も岸も、すべてが白いベールに覆われた。

選手たちは静かにミーティングに臨みながら、霧の向こうに広がる舞台を想像していた。

朝霧湖にふさわしい霧の朝

朝霧湖にふさわしい霧の朝

やがて朝の霧がゆっくりと晴れていき、空は一転して快晴に。放射冷却によって気温は3度まで下がり、吐く息は白く、4月の朝とは思えないほどの冷え込みだった。

満開の桜が春の華やぎを添える一方で、ミーティング会場に集まった選手たちの表情は真剣そのもの。開幕戦ならではの緊張感が静かに漂っていた。

そしてミーティングを終えると、選手たちは静かに、それぞれの戦いに向かってボートを滑り出させていった。

例年なら一斉に上流を目指すボートが目立つ野村ダムだが、この日は違った。多くの選手が下流方向へとスタートしていった光景が、何とも印象的だった。

取材艇で湖を2往復してみると、これまでハイウエイトを叩き出す定番エリアだった「最上流部」は、ほとんどボートが入っておらずガラガラの状態。大会初日は、特定のエリアに選手が固まることなく、湖全体に満遍なく散っていたのが印象的だった。

普通の釣りスタイルが多い上流~中流

普通の釣りスタイルが多い上流~中流

近年トーナメントの主流となっている終始画面ガン見の姿はあまり見られず、選手たちは岸のカバーやオーバーハングにワームを送り込む、まるで一昔前の「オールドスクールな釣り」を展開していた。下流域の選手はライブソナーをチラ見する仕草も見られたが、ガチのFFSを行ってる選手は少ない印象。

目撃できたヒットシーンも複数あり、水中の生命感が感じられる春らしい初日となった。

日中も天候は終始快晴。ただ、日が昇ってもなお風は冷たく、油断すればすぐに体温を奪われるような一日だった。

霧が晴れると見事な青空。しかし気温は低い

霧が晴れると見事な青空。しかし気温は低い

検量が始まると、次々と選手たちがバスを持ち込み、久々に見るような長蛇の列が形成された。そう、今回は「釣れる野村ダム」が帰ってきたのだ。

検量を終えて集計されたデータを見ると、その釣れっぷりは明らかだった。

出場者53名のうち、52名が検量に成功。41名がリミットメイクを達成し、その達成率は実に77.4%に上った。

釣り上げられたバスの総数は142匹、総重量は97,324グラム。

1匹あたりの平均重量は685グラムと、大会初日にしてすでに豊かなフィールドコンディションを感じさせる結果となった。

1位 志逹海輝 3,602g 3匹

1位 志逹海輝 3,602g 3匹

2位 安江勇斗 3,576g 3匹

2位 安江勇斗 3,576g 3匹

3位 藤原啓司 3,414g 3匹

3位 藤原啓司 3,414g 3匹

4位 梶原智寛 3,408g 3匹

4位 梶原智寛 3,408g 3匹

上位5名はいずれも3キロ超えをマークし、一方で2キロ前半には多くの選手がひしめく団子状態。まだまだ勝負の行方はわからない。

選手たちは、次なるステップに向けて、すでに次の一手を練っているに違いない。

Day2 見え始めた“傾向と対策”

2日目の朝。前日とは異なり、この日は霧のない曇天ローライトの空模様でスタートを迎えた。

曇天ローライトの2日目

曇天ローライトの2日目

気温もわずかに高く、張りつめていた初日の空気が、少しだけ緩んだような印象さえある。

この日も取材艇を出し、湖上をくまなく走ってみた。狙いは初日の上位陣。すると、出会橋から下流側のブイにかけてのエリアで、初日上位選手たちを多数確認することができた。

完全FFS志逹海輝

初日首位に立った志逹海輝は、ライブシューティングで魚影を追い、画面に映る魚に対して多彩なアプローチを試みる姿とオーバーハングへのキャスティングテクニックが印象的だった。朝8時の時点で、すでに2本のバスをライブウェルに収めていた。

完全FFS志逹海輝

初日首位に立った志逹海輝は、ライブシューティングで魚影を追い、画面に映る魚に対して多彩なアプローチを試みる姿とオーバーハングへのキャスティングテクニックが印象的だった。朝8時の時点で、すでに2本のバスをライブウェルに収めていた。

安江勇斗

また、2位スタートの安江勇斗は、トーナメントエリアの最下流部にあるワンド状のスポットでじっくりと釣りを展開していた。

安江勇斗

また、2位スタートの安江勇斗は、トーナメントエリアの最下流部にあるワンド状のスポットでじっくりと釣りを展開していた。

初日はエリア全体に選手が散っていた印象だったが、2日目になると様子は一変。特定のエリアにボートが集中する傾向が明らかに見え始めた。

2日目は人気エリアが複数できていた

これは複数日開催のトーナメントではよくある傾向で、「釣れる場所」が見えてきたことで自然とエリアが絞られていく。それがこの日、野村ダムのあちこちで起きていた。

2日目は人気エリアが複数できていた

これは複数日開催のトーナメントではよくある傾向で、「釣れる場所」が見えてきたことで自然とエリアが絞られていく。それがこの日、野村ダムのあちこちで起きていた。

初日上位陣の多くがここに浮いていた

初日上位陣の多くがここに浮いていた

午後には陸上からの観察も行った。野村ダムは岸からの観戦スポットが少ないが、出会橋周辺では初日の上位陣を複数確認できた。

ローライトの空模様は一見「釣れそう」に思えたが、湖上を往復した限りではヒットシーンに遭遇する頻度は初日よりも少なかった。

水温は10度台前半とのことで、日照不足によるバスの活性低下なのか、あるいは初日の好釣果によって個体数そのものが減ったのか。

1位 安江勇斗 3,538g 3匹

1位 安江勇斗 3,538g 3匹

2位 藤川温大 3,144g 3匹

2位 藤川温大 3,144g 3匹

3位 加木屋守 3,140g 3匹

3位 加木屋守 3,140g 3匹

4位 松田守彦 3,012g 3匹

4位 松田守彦 3,012g 3匹

15時、検量が始まると、湖上で感じた「釣れていないかもしれない」という印象とは裏腹に、数値上の落ち込みは意外と小さかった。

検量人数は初日52名から2日目50名へと微減。

リミットメイクは41人 → 39人(率で言えば77.4% → 73.6%)と、わずかな低下。

総匹数は142匹 → 135匹、総重量は97,324g → 91,650gと、数字上は確かにダウンしているが、極端な失速ではない。

1匹あたりの平均重量も685gから678gへとわずかな低下にとどまっている。

つまり、「体感ほど落ちていない」というのが2日目の実態。

ボートの密集化によるプレッシャー増加や天候条件の変化はあったものの、依然として高いレベルの釣果を維持しているという点で、野村ダムのポテンシャルの高さを物語っている。

予選結果

2日間にわたる予選ラウンドが終わり、決勝に駒を進める30名が確定した。3日間開催のJBトップ50において、この“予選通過ライン”は毎回、選手たちに大きなドラマを生む。今大会も例外ではなかった。

まず注目すべきは、予選をトップ通過した安江勇斗の2日間合計7,114gという驚異的な釣果だ。これに続くのが松田守彦(6,260g)と梶原智寛 (6,246g)で、いずれも6キロ台を記録し、上位3名の存在感が際立つ結果となった。

一方、予選通過ボーダーとなったのは30位・藤田夏輝の3,304g。初日に1,170g、2日目に2,134gという内容で、まさにギリギリで決勝への切符を掴んだ。この数字が示すように、予選を突破するには2日間で3,300gが最低ラインとなり、釣れている大会とはいえ、簡単なことではない。

そして今回の成績を語るうえで欠かせないのが、「バッグリミット3本制」の影響である。かつてのJBトップ50では、1日5本までの検量が可能だった(2015~2023年)。しかし、2024年からは1日3本のルールに変更されている。

この変更により、1日で稼げる最大ウエイトが絞られるため、一尾あたりのサイズが結果に与える影響が非常に大きくなった。ウエイト差が大きく開いた場合、従来よりも“逆転が難しくなる”構造になっているのだ。

実際に、暫定1位の安江(7,114g)と2位の松田(6,260g)との差は854g。旧制度(5本リミット)であれば、この差は十分に逆転可能だった。だが、現行ルールでは、1尾平均を大幅に上回るビッグサイズを連発しない限り、この差を埋めるのは非常に難しい。

さらに今大会の傾向として、釣れてはいるがサイズが伸びづらく、3キロ超えを継続する選手はごくわずか。つまり、安江をはじめとする上位陣は、数よりもサイズを重視した“勝てる釣り”を成立させていると言える。

Day3 絞り出す一尾の価値──決勝の野村ダム

the朝霧湖

the朝霧湖

大会最終日。予選を勝ち抜いた30名の選手による決勝ラウンドは、3日間で最も暖かい朝を迎えた。気温は10度。しかし、湖面は8時半頃まで濃霧に包まれており、「朝霧湖」の名にふさわしい静寂なスタートとなった。

濃霧ローライトでもオーバーハングへスキッピングを決めまくる志逹海輝

濃霧ローライトでもオーバーハングへスキッピングを決めまくる志逹海輝

霧が晴れると、空は一転して青空が広がり、気温も上昇。しかし、湖上の状況は一変し、タフなコンディションが選手たちを待ち受けていた。

梶原智寛にはRAIDJAPANのYouTubeカメラマンが3日間同船した

梶原智寛にはRAIDJAPANのYouTubeカメラマンが3日間同船した

取材艇で予選上位陣の動きを追うと、彼らの多くは、予選でも釣果を出していた板ヶ谷橋から下流・稲生川エリアに集中していた。このエリアではライブソナーを活用する選手が目立ったが、常に画面を凝視するのではなく、補助的にチェックするスタイルが多く見られた。

安江勇斗の最終日はGoGoNBCが同船

安江勇斗の最終日はGoGoNBCが同船

驚くべきは、10時の時点で多くの選手がノーフィッシュという情報だった。前夜の雨の影響か、湖面には細かい浮きゴミが漂い、3日間のプレッシャーの蓄積も相まって、野村ダム特有の最終日ウエイトダウンが顕著に現れた。

最終日の釣果を数字で見てみると、参加者30名中28名が検量に成功し、リミットメイク(3匹)を達成したのは17名にとどまった。全体で釣り上げられたバスの総数は68匹、総重量は41,722グラム。1匹あたりの平均重量は613グラムで、2日目までと比べてややダウン。プレッシャーの蓄積と天候の変化が影響したことを示す結果となった。

このデータからも、最終日の厳しさが浮き彫りとなった。

ラスト15分の奇跡

野村ダムでの3日間に及ぶ開幕戦が幕を下ろした。激しくも繊細な展開となったこの大会で、最後の最後にドラマを生み出したのは梶原智寛だった。

初日・2日目と、下流エリアの砂地に着くバスをレイドジャパン・ファットウィップのリアクションテキサスで狙い、暫定3位につけていた梶原。プレッシャーを嫌って魚探電源をオフ。ブラインドで勝負するという逆張りの戦略が功を奏していた。

だが、運命の決勝3日目はラスト45分までノーフィッシュ。しかし、帰着を意識し中流域へ戻る途中で800gのバスをキャッチし息を吹き返す。そして、最後に立ち寄った会場付近の小さなブッシュで奇跡が起きた。ラスト15分で3連発、入れ替えまで成功。3日目は2,182gをウエイインし、予選トップだった安江勇斗の648gを大きく上回って、逆転優勝を果たした。

2位 安江勇斗 7,762g

初日、そして2日目と、見事な釣果で暫定首位に立った安江勇斗。稲生川からダムサイトを中心に、岩盤の岬に浮く単独のバスを見つけてはタイミングを合わせる釣りが際立っていた。

午前中はコイケ17mmやカバースキャットなどでキーパーを揃え、午後からの浮きのタイミングでピンで仕掛けるメリハリの効いた釣りを展開。2日目には他の選手が使わないであろうビッグルアーを投入。スーパーフィッシュローラー6.5インチやサカマタシャッド7インチで、ディープまで追わせてから口を使わせるテクニックでキッカーを狙った。

だが、13時期着の最終日はその“浮きのタイミング”が訪れず、2匹・648gと失速してしまった。

3位 加木屋守 7,586g

「でかいのを釣るパターンが見えていなかった」と語った加木屋守の戦いは、徹底的に“現場対応力”を突き詰めた3日間だった。

竹藪のフラットでキーパーサイズを丁寧に揃え、稲生川やダムサイトでキッカーを狙う二段構えの戦略を構築。使用したのはヤミーのジグヘッドワッキーやカバースキャット、キッカー狙いではコイケ17mm。2日目にはこのルアーで1,500gのキッカーを仕留めて3キロ超えを達成した。

ライブ画面に映ってる魚は口を使わせるのが難しい。一方、ブレイクや岩陰などから突然追ってくる魚は比較的釣りやすいので、その手の魚を狙ったという

4位 五十嵐誠 7,504g

「毎日、状況が変わる。だからこそ、その変化に自分を合わせる釣りをした」。

1日目はプラから見えていた“ふわっと落とす釣り”。ノーシンカーワッキーを護岸壁にピタリとキャストし、じわじわとボトムまで落とすアプローチで手応えを掴んだ。2日目は即座に切り替え、サカマタシャッドのジグヘッドやシャッドのドラッギング、スモラバなどでアジャスト。

2日目終盤には6mレンジからバスが浮いてくる場面に遭遇。3日目はそのレンジまで狙いを広げて2,762gをウエイイン。最終的に4位までジャンプアップし、「その日そのときに対応できたことが収穫」と語った。

5位 志逹海輝 7,030g

初日トップスタートの志逹海輝。下流エリアの曝気周辺で岸寄りのバスを狙い、3〜4mレンジをメインにライブスコープで魚影を確認。初日は10回以上のチェイスを得て3,602gをウエイイン。

ルアーはサカマタシャッド、ルーシー、ラストエースなどを使い分けた。3日目は反応が激減し、未開のエリアに足を伸ばしてなんとか2本をキャッチ。「手応えはあったけど、3日目の変化に追いつけなかった」と語った。

再び始まる、次の戦いへ

今大会は“数は出るがサイズが絞り出せない”という野村ダム特有の難しさが表れた試合だった。その中で、見えない魚を信じて探し続けた者、エリアとリズムを信じて通し切った者が上位を占めた。

そして何より、最後の15分で逆転劇を演じた梶原の勝利は記憶に残る名シーンとなった。

次戦は6月6日から東レ・ソラロームCUPとして山口県小野湖で開催される。選手たちはそれぞれの物語を胸に、新たなフィールドへと向かう。

レポート作成:ChatGPT 4o

写真・構成:NBCNEWS H.Togashi